L’Orchidée, Danse et Musique Vivantes - Quelques textes

Comment le travail de Augustin Berque se répercute sur notre démarche de création

Comment le travail de Augustin Berque

se répercute sur notre démarche de création

Dans Mouvance II soixante-dix mots pour le paysage (Editions de la Villette,Paris,2006) un ouvrage collectif dont il est l’un des sept contributeurs, Augustin Berque énonce cette formulation qui est l’une des clefs de voûte de son travail:

p 36. “ Chôra/topos. Versant existentiel/ versant substantiel du lieu.

(...) Ce n’est que dans le rapport topicité/chorésie, i.e. la combinaison dynamique de ces deux principes, que s’établit la réalité des lieux au sein de l’écoumène.”

ce que l’on peut reformuler: La réalité des lieux au sein de l’écoumène ne s’établit que par la combinaison dynamique des deux principes de topicité et de chorésie, en un certain rapport.

Topicité: Mesurabilité. Définition mensurable d’un lieu (ou d’un espace donné).

Chorésie: Incommensurabilité d’un lieu de par le fait que , en tant que lieu vécu par l’homme, il s’en trouve nécessairement chargé d’une certaine lecture, d’une certaine interprétation, et donc d’une dimension sémantique et symbolique (ne serait-ce que par l’usage du langage qui est le premier des systèmes symboliques).

Transposé dans le champ de la réflexion qui alimente notre démarche de travail, cela donne:

Topicité: définition précise des espaces en relation auxquels les danseurs vont déployer leurs modalités de présence et inscrire en initiatives leur danse.

En effet, la définition et la pose d’espaces précisément définis par leur délimitation topique est l’une des modalités techniques de base de la démarche d’élaboration que nous assumons en vue de la réalisation et de la présentation de prestations artistiques vivantes devant un public.

Pendant longtemps, de fin 1998 à juin 2006, si la dimension topique était clairement posée, la définition de la dimension“chorétique”(la Chorésie) n’était pas explicitement énoncée; En fait, la dimension chorétique renvoyait directement alors à l’ancrage existentiel du danseur, en situation d’expérimentation vivante de sa pratique au sein d’une trame de différentes séquences dont le choix de l’élément musical (ou du silence) déterminait la teneur, au sein du déploiement de la durée du spectacle.

Les limites de n’avoir que ce seul ancrage existentiel du danseur en prise avec les propositions musicales retenues pour constituer la trame des spectacles, ces limites sont devenues manifestes lorsqu’il a été envisagé de produire des spectacles mettant en oeuvre la présence conjointe en situation de plusieurs (deux) danseurs. Pour que, sur les bases de la démarche qui est la nôtre, la co-présence de plusieurs danseurs puisse être envisagée sans le recours à un rapport de pouvoir “objectivant” ( le regard en surplomb du chorégraphe, par exemple...), il fallait que puisse être dégagé un champ sémantique ou symbolique que partageraient les différents protagonistes agissant au sein de la situation (danseurs, mais aussi musiciens ou autres artistes...).

C’est dans ce contexte de préoccupation que nous avons entrepris courant 2006 de travailler sur le thème des Saisons, et que nous en sommes arrivés à l’étude et à l’expérimentation des outils dont use la Tradition chinoise pour décrypter les transformations incessantes, au fil de l’écoulement du temps, des influx qui président à la Vie, à la santé, au cycle des Saisons.

Chorésie: Dimension symbolique ou sémantique à investir par le danseur.

D’où il résulte un questionnement sur les “outils”de thématisation, les outils utiles et nécessaires pour pouvoir “thématiser”, c’est à dire pour pouvoir “charger en sens”, charger en significations différentes les différents moments qui constitueront le déploiement du spectacle.

En 2007 et 2008, le projet que nous avons déployé sur le thème des Saisons nous a permis d’investir comme “outils de thématisation” les “propositions” que la Tradition chinoise a formulé comme correspondant aux différents moments saisonniers, que ce soit sur le mode qui partage l’année en 4, en 8, ou en 12 moments saisonniers distincts.

L’usage de ces “outils de thématisation”, qu’il s’agisse des 4 digrammes fondateurs du cycle, qui le présentent dans son principe:

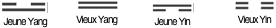

...des 8 trigrammes qui mettent le cycle en mouvement par le jeu de quatre périodes intermédiaires de 18 jours chacune qui servent de transitions pour clore chacune des saisons et préparer la montée de la pleine saison suivante (qui durera 72 jours)

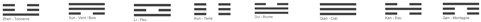

...des 12 hexagrammes du calendrier:

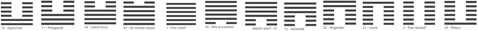

et des déclinaisons fractales qu’il est possible d’en obtenir par le jeu des diverses manipulations que l’on peut effectuer pour ouvrir à d’autres occurrences de sens...

En effet, s’il n’y a, en tout et pour tout, que 8 trigrammes, 8 combinaisons possibles avec un empilement de trois traits à partir d’un choix entre un trait continu (impair, Yang) ou un trait discontinu (pair, Yin), il y a, par contre, 64 combinaisons d’empilements possibles sur 6 niveaux, de ces mêmes traits continus ou discontinus, symbolisant les interrelations subtiles et complexes entre l’influence du Ciel-Yang et celle de la Terre-Yin; Et chacun des 12 hexagrammes dits du calendrier entretient des relations complexes et singulières (par le jeu d’un système qui a intrigué et fasciné Leibniz en son temps, et que Cyrille Javary expose et explique comme étant de nature “fractale”...) avec chacun des 63 autres empilements hexagrammatiques du système.

Précision complémentaire: Pour les Chinois les 64 hexagrammes (regroupés et canoniquement commentés au sein du Yi Jing, le Classique des changements) traduisent, expriment, manifestent, en ces 64 situations, le Tout du Monde, qu’il s’agisse du monde manifesté (visible), ou de ce qu’il recèle en puissance, en potentialités non-encore manifestées (et donc invisibles).

... ( reprise à sa source de cette longue proposition verbale, dont il manquait encore le verbe: ... ) L’usage, donc, de ces “outils de thématisation”, que sont les 4 digrammes, les 8 trigrammes, les 12 hexagrammes du calendrier, puis les 64 hexagrammes constituant le système-livre du Yi Jing, débouche sur une saisie assez vaste de possibilités exploratoires à mettre en pratique et à continuer à soumettre à l’épreuve d’une (et d’) expérimentation(s) qui soi(en)t pertinente(s).

La Tradition chinoise a le mérite de nous fournir là tout un système très riche en ramifications multiples, et en prises possibles avec la réalité de notre monde, pourvu qu’on fasse l’effort d’une pensée méditante qui accepte la rencontre avec l’ “Autre” que constitue une tradition étrangère solidement constituée.

C’est donc dans le dialogue avec les outils que nous propose la Tradition chinoise que nous avons entrepris de travailler à formuler des propositions constructives d’expérimentations alimentant le déploiement, en de multiples spectacles, de cette démarche de travail. Ces outils qui procèdent pour nous de la dimension“chorétique”(la Chorésie) telle que l’a définie Augustin Berque...

Il n’y a certes pas que les outils chinois qui sont susceptibles de pouvoir offrir une base de travail pour l’appréhension de cette dimension “chorétique”, mais à ce jour, ce sont ceux-ci qui se sont imposés à notre investigation. Peut-être cela sera-t-il demain pour les “dépasser”, pour s’en affranchir au profit d’autres “outils”, d’autres propositions que nous jugerons plus pertinentes?! ... Quoiqu’il en soit, ce sera en la démarche de réflexion et de mise en oeuvre des réalisations publiques qui nous soient les plus pertinentes possibles au regard du sens qu’il s’agit de tisser, de reconstituer, pour être efficient dans la présentation d’une prestation artistique qui soit à la fois satisfaisante, car faisant sens, pour l’artiste qui la porte, et satisfaisante, car recevable en tant qu’un tout cohérent et articulé, pour le public qui en partage l’émergence et la manifestation.

Voilà comment les deux dimensions de la Topicité et de la Chorésie, “empruntées” à Augustin Berque, ont trouvé leur place dans le déploiement de notre travail. Nous ne prétendons pas en avoir terminé avec l’approfondissement nécessaire de la compréhension de l’articulation de ces deux concepts; Mais qu’ils nous accompagnent sur le chemin de la réflexion que nous menons pour développer une pratique artistique qui soit partageable et partagée est déjà d’un précieux apport.

Roland Paulin, Toulouse le 7 Décembre 2008.

7 décembre 2008